¡Ah, qué sería del mundo sin amor, esa fuerza capaz de mover montañas! Creo que nada, no sería posible la vida, o fuera todo muy gris, vacío, mustio, no sé. En el arte el amor y el erotismo son temas recurrentes, tan universales que han sido representados desde todas las manifestaciones para eternizar su importancia para las personas, cómo lo vemos, cómo lo vivimos, cuánto nos mueve.

Tanto la pintura como la literatura han servido de desahogo porque cuando amamos nos domina esa necesidad de expresión, ya sea si somos correspondidos como si no porque así es el arte, nos funciona para sacar de adentro lo que nos duele o nos hace felices. De hecho, muchos artistas son más productivos cuando sufren, y así se han concebido grandes piezas maestras.

El tratamiento del amor en las artes plásticas y en la escritura evidencia evolución al ritmo del progreso de la humanidad y las distintas formas de entender este sentimiento. A través del estudio de una pequeña muestra de obras para este artículo podemos interpretar los distintos valores, creencias, preocupaciones y conflictos que a lo largo del tiempo han determinado la percepción del amor.

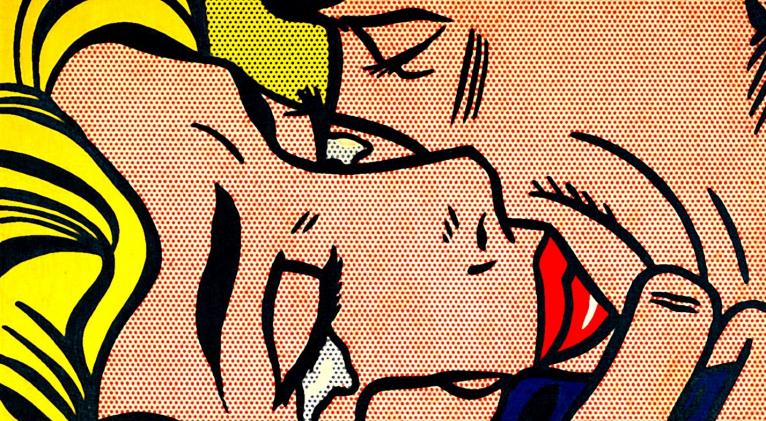

Desde el arte clásico hasta la contemporaneidad, cada periodo trata el amor de manera particular. A veces con cierta distancia, de forma recatada, con vergüenza, o con desparpajo y lujuria explícita.

Para empezar, en la antigüedad era común encontrar el amor representado a través de mitos y dioses. Pensemos en Eros y Afrodita como el ideal romántico, lógicamente con poderes sobrenaturales y esa fuerza mitológica que hoy conocemos.

Esto fue así tanto para la pintura como para la literatura con una visión del amor romántico o trágico. Ejemplos son, por una parte, “El nacimiento de Venus” (∼1485) de Sandro Botticelli (Italia, 1445-1510), que, aunque fue concebida en el Renacimiento, está inspirada en la mitología clásica; así como el poema “La Ilíada” (s. VIII a.C.) de Homero (antigua Grecia, s. VIII a. C.), que narra cómo Paris se enamora de Helena y provoca la famosa guerra de Troya.

Más tarde, en la Edad Media, el amor era más asociado a lo espiritual y por eso en este periodo encontramos obras que recrean escenas bíblicas, lo maternal y sagrado. Así quedó reflejado en muchísimas obras pictóricas en las que sus protagonistas son la Virgen María y el niño Jesús.

En la literatura ocurrió similar con la creación de obras en las que el amor aparece más terrenal con expresiones tanto apasionadas como de sufrimiento. Un clásico de obligatoria cita es “Romeo y Julieta” (1597) de William Shakespeare (Inglaterra, 1564-1616), quien narró el amor trágico entre dos jóvenes de familias rivales.

Sobre el siglo XVII, fueron concebidas obras barrocas con un tratamiento más emotivo y dramático del amor y la pasión. Y esto contrasta con el periodo siguiente, el Rococó, cuando adquirió un matiz más festivo y erótico.

De la pintura barroca destacamos “Las tres Gracias” (1630-1635) de Rubens (actual Alemania, 1577-1640). A través de ella se celebra la castidad, el amor y la belleza.

El Romanticismo fue una época de esplendor en todos los sentidos. El siglo XIX, en sus inicios, se caracterizó por la idealización del amor. En la pintura de entonces es evidente el interés de referenciarlo de manera intensa, con erotismo, pero también a veces no correspondido, sino trágico, como ocurre también. Veremos en “El beso” (1859) de Francesco Hayez (Italia, 1791-1882) cómo se recrea el amor apasionado con un beso ardiente.

En las letras también se recrea como una fuerza sublime y revolucionaria con puntos en común con la libertad, la rebeldía y lo desmedido y a veces doloroso. Así lo entendemos en las “Rimas” (1871) de Gustavo Adolfo Bécquer (España, 1836-1870) a través de poemas que abordan el deseo y el dolor que provoca el amor cuando es frustrado o no correspondido.

El Modernismo en la literatura representa el amor como experiencia subjetiva, y desde perspectivas innovadoras logra explorar su relación con el tiempo, la memoria y el deseo. En tal sentido “Bodas de sangre” (1931) de Federico García Lorca (España, 1898-1936) es una muestra de amor trágico.

Por su parte, “El amor en los tiempos del cólera” (1985) de Gabriel García Márquez (Colombia, 1927-2014) es de cita obligada para referenciar la literatura contemporánea. Se trata de una novela romántica, platónica, erótica, y más, en contextos de diversidad y complejidad. Detalla un amor que desafía el tiempo y triunfa muy al final.

En la actualidad encontramos obras que reflejan relaciones no convencionales, el amor hacia uno mismo y todo lo que nos rodea, así como cuestiones existenciales e historias tormentosas más allá de lo que se entiende por tradicional. Existe una increíble pluralidad de técnicas para representarlo con una libertad nunca antes experimentada, y en este apartado interviene la tecnología porque vivimos en pleno auge de la digitalización.

(Tomado de CubaSí)